シンママナースの マリアンナ です。

患者さんを見る時に「呼吸状態」って観察しますよね。

おのずと看護師が患者さんをみるとき、「呼吸状態」って観察してしまっていると思います。

患者さんの息が荒い、ん?いつもとなんか違うぞ?みたいな。

呼吸は平静なのか、規則的なのか、努力呼吸ではないのか・・。

でも、いざ「呼吸を評価しましょう」てなったら。呼吸って実際どう観察してどう評価していいかわかなかったりする。

この記事では、看護師にとって必ず必要なスキル「呼吸のフィジカルアセスメント」について解説しています。

呼吸フィジカルアセスメントの基本

なぜ、呼吸の評価が必要なのか

そもそも。

っていうところから入りましょう。

呼吸が必要な理由は、

エネルギー産生に必要な酸素を取り入れて代謝で生じた二酸化炭素を出すために排出するため。

です。

呼吸が必要な原点ですね。

人間は必ず生きていくために酸素が必要で、呼吸状態がよくないと病気の治りが悪くなったり、最悪急変する原因にだってなります。

したがって、患者の呼吸は看護師が必ず見るべきともいえる観察ポイントでもある。

循環器、消化器等、どんな病気でもからだに不調があると最終的に呼吸状態に変化があらわれてきます。

痛みで息が荒くなったり、興奮で呼吸回数が増えたり、意識レベルに合わせて呼吸数が減ったり、、。

別に看護記録に書く必要がないケースでも、看護の一環として呼吸は観察しておきたいところ。(すごく状態が安定しているなら、別ですけど)

呼吸のアセスメントで知っておくべき情報ってあるの?

呼吸のアセスメントのなかで、知っておきたい情報をあげてみます。

呼吸を評価するためには、からだから得られるフィジカルな情報から、その人の生活背景まで、たくさんあるんですね。

- 呼吸数

- 呼吸の深さ

- リズム

- 呼吸音

- SPO2

- チアノーゼ

- 自覚症状

- 咳嗽

- 痰の有無

- 睡眠状況

- 期間

- 既往歴

- 喫煙の有無

- 生活環境・職種

- 胸郭の動き

- 皮膚・爪の状態

- 打診

呼吸は目にみえる「呼吸状態」だけがその患者の情報だけじゃなくて、

職業含む生きてきた人生背景も大きくかかわっていたりします。

喫煙歴が長ければCOPDや肺がんのリスクや進行にも栄養するし、睡眠時間が短ければ呼吸が浅くなったりもします。

患者の全体像をとらえながら、呼吸を評価していきたいですね。

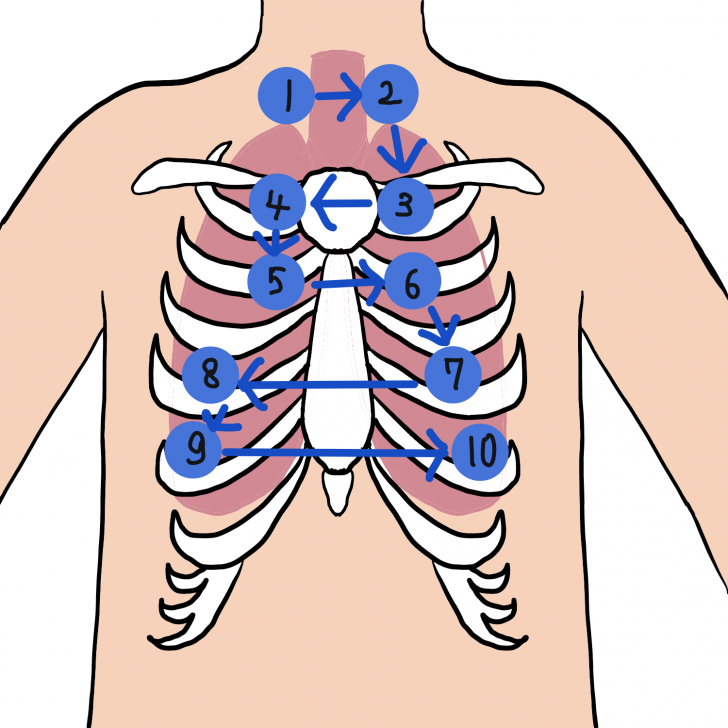

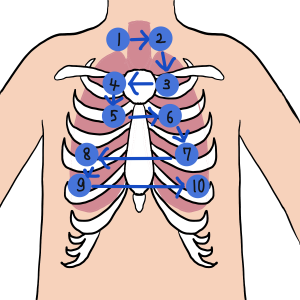

呼吸音の聴取の仕方

吸気・呼気のセット1回を基本として気管、気管支、上葉、中葉、下葉と左右対称に聴取。背部も同様に聴取します。

呼吸のフィジカルアセスメント:呼吸数および呼吸の深さ、リズムから見る

呼吸音を聴取したら、呼吸数や呼吸の深さ、リズムなどからも呼吸状態を評価しましょう。

| 呼吸の種類 | 呼吸数 | 換気量 | 主な原因 | |

| 正常 | 正常呼吸 | 12~20回/分 | 400~500ml | |

| 呼吸数異常 | 頻呼吸 | 25回/分

以上 |

400~500ml | 心不全、肺炎、発熱、興奮 |

| 徐呼吸 | 12回/分

以下 |

400~500ml | 脳疾患、睡眠 | |

| 換気量異常 | 過呼吸 | 1回換気量の増加 | 運動後、甲状腺機能亢進症、貧血 | |

| 減呼吸 | 1回換気量の減少 | 呼吸筋の低下、胸郭異常 | ||

| 換気量と呼吸数の異常 | 多呼吸 | 20回/分

以上 |

500ml以上 | 胸水貯留、二酸化炭素貯留、神経症 |

| 少呼吸 | 12回/分

以下 |

400ml 以下 | 呼吸停止の兆候 | |

| クスマウル呼吸 | 20回/分

以上 |

1000ml以上 | 糖尿病性昏睡、尿毒症昏睡 | |

| 呼吸周期以上 | チェーン・ストーク

呼吸 |

不規則 | 1000ml以上 | 心不全、尿毒症、脳出血、低酸素血症 |

| ビオー呼吸 | 不規則 | 1000ml以上 | 同じ換気量で呼吸中に、呼吸停止を伴う。髄膜炎 | |

呼吸音の種類

聴取した呼吸音はどんな音だったかを評価しましょう。

正常ではない呼吸音では、エアの通る音以外の音が聞こえることがあります。

正常音

吸気400~600Hz 呼気200~400Hz

異常音

呼吸音減弱、消失時:気胸、胸水、無気肺

呼気の延長時:COPD、気管支喘息

が疑われます。この疾患以外にも多くありますが良く出会うのはこのくらいでしょう。

副雑音

呼吸音以外に聞こえるものがあります。

それが副雑音です。副雑音には2種類あります。ラ音と胸膜摩擦音です。

ラ音

断続性ラ音

水泡音(コースクラックル coarse crackle):ゴロゴロ、ブツブツ→気道病変、間質病変

捻髪音(ファインクラックル faine crackle):チリチリ、バリバリ→気道病変、間質病変

連続性ラ音

笛音(wheezes):ヒューヒュー、キューキュー、ピーピー→気道病変

いびき音(ロンチ rhonchi):グーグー→気道病変

吸気時のみのラ音

ストライダー(stroider):ゼーゼー、ヒューヒュ→アナフィラキシー、頚部当たりの病変

スクウォーク(squawk):キュン、キュッ、ピッ

SPO2ってなに?

動脈血中のヘモグロビンが酸素とどのくらい結合しているかをパーセントで表示したものです。

経皮的酸素飽和度と言います。正常値は教科書によって違いますが、だいたい96~100%が正常値です。

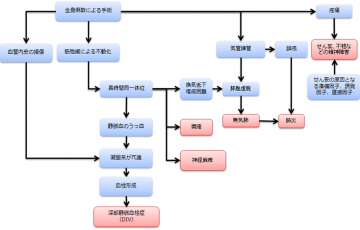

低下するとき

肺炎、喘息、肺水腫、胸水、心不全など酸素をうまく取り入れることができない、循環することができない場合にSPO2は低くでます。

ヘモグロビンがかなり低値の貧血患者は、そもそも酸素を脳に運ぶ「ヘモグロビン」自体が少ない。

だから、本来の状態よりも酸素が脳に運ばれにくい状態にあります。

だけどSPO2モニターは、ヘモグロビンと酸素がくっついている割合を数字にして出すので、貧血で酸素が十分からだにいきわたっていない人でも、100%と表示されることもあります。つまり、貧血の程度が強い患者ほど、酸素濃度の状態を評価するのにSPO2モニターの値だけで評価するのは足りないってこと。

貧血患者は充分な酸素を循環できていなくても、SPO2チアノーゼが出にくいとも言われます。

貧血患者の呼吸状態は、SPO2の数字だけで判断するのはナンセンス。

患者の訴えや呼吸数などから、全体的に呼吸状態を評価してあげましょう。

チアノーゼ

呼吸が出来ていない場合にSPO2モニターだけではなく、他の方法で観察することも大切です。

チアノーゼとは、皮膚の色が紫色になることです。

手指、足底や口唇周囲によく現れます。

毛細血管血液中のデオキシヘモグロビン(酸素がくっついてないヘモグロビン)が5g/dL以上で出現すると言われています。

呼吸状態が悪くなり、正常にからだに酸素を取り込めなくなると、チアノーゼが表出することがあります。

自覚症状

この自覚症状は多岐に渡り既往歴が重要な項目ですが、自覚症状から推測していくことも重要なアセスメントのヒントとなります。

患者が伝えられる症状は1割程度にすぎないとも言われています。その1割から他覚症状があるか推測が必要です。

日中に眠気がある→夜間はいびきかいてよく寝ている→SASの可能性。

夜間の呼吸状態をモニタリングが必要というように一見、患者さんがいう自覚症状から遠い所からもアプローチする柔軟性が必要です。

呼吸苦、胸が痛い、眠った感じがしない、息を吸うと痛いなどの情報が多くあります。

その患者が呼吸に関して、何か感じていることはないか?

これから視診や聴診、打診、問診をして可能性のある疾患を調べていく事が大切です。

咳嗽

湿性咳嗽と乾性咳嗽に分類されます。

| 咳嗽の種類 | 期間 | 主な疾患 |

| 湿性咳嗽

乾性咳嗽 |

3週間未満 | 感冒、インフル、呼吸器感染 |

| 3~8週間未満 | 咳喘息、胃食道逆流、アトピー咳嗽、薬剤性咳嗽、 | |

| 8週間以上 | アレルギー性咳嗽、細気管支炎、慢性気管支炎、肺がん |

痰

湿性咳嗽は、痰がからむ事で起きることが多い。

他にも異物や誤嚥といった事が多いですがここでは痰を中心にアセスメントしていきます。

泡沫性痰

ピンク色の痰で肺水腫でよく見られます。

漿液性痰

透明もしくは白色のサラサラとした痰です。血液中の水分が漏れてしまっている為に起きます。肺胞上皮癌でよく見られます。

膿性痰

白黄色~淡黄色痰しているのは細菌感染が多い。

緑色痰

緑膿菌などの色素が影響している為に古い痰も混在しています。

血液が少量混ざると、錆色になります。

膿性痰の評価でよくつかわれるのがMiller & Jonesの分類と呼ばれているものです。

粘液性痰

半透明でネバネバとした痰です。胚細胞や気管支腺などからの分泌が過剰な状態です。ウイルス性など非細菌性感染で多く見られます。

血性痰

5ml程度の少量の血液が混じっている痰です。

痰に線が入るような痰は喉からの出血が基本です。

痰全体に血が混じっている場合は、気管から先の部分での出血している可能性が高いです。

喀血は、10ml以上の出血です。この場合は早急な治療が必要です。

Miller & Jonesの分類

M1:膿を含まない粘液痰

M2:粘液痰に少量の膿が含まれるもの

P1:全体の1/3以下が膿性

P2:全体の1/3~2/3が膿性

P3:全体の2/3以上が膿性

慢性気管支炎、気管支拡張症、肺炎、肺膿瘍、肺化膿症などが考えられます。

既往歴

高血圧や心疾患など呼吸器に関係ないと考えられるような疾患も呼吸器に関連していることがあります。

呼吸苦では、脳疾患や心疾患が関与していたり、降圧薬が咳嗽を誘発している時もあります。また、自己免疫抑制剤を内服することでの呼吸器に悪影響を与えている場合もあります。

肝臓や胃の疾患でも影響してきます。なので、患者さんの既往歴をみて主訴に隠れて、呼吸器まで悪影響を与えていないか確認していく必要があります。

喫煙の有無

喫煙するだけで肺がんのリスクやCOPDになるリスクは倍増します。

治療しているのに喫煙していると治療が難渋する可能性もあります。

長期間喫煙している場合は依存性があるために禁煙治療が必要になります。

喫煙歴を数字にして評価する方法に「ブリンクマン指数」があります。

ブリンクマン指数は

一日の喫煙本数 x 喫煙年数

で計算され、計算結果が400以上から呼吸器疾患リスクが疑われます。

- 400以上:肺がん厳重注意

- 600以上:肺がん・肺気腫(COPD)の危険大

- 1200以上:咽頭がんの危険大

喫煙歴を評価するときの指数として、知っておくと便利です。

生活環境

生活環境が汚染されている場合、真菌や表在菌が肺に入り、増殖しやすくなります。

他にも、食事がバランスよくとれているのか。

運動をしっかりとしているのかなど生活環境は、呼吸器に多くのダメージを与えます。

抵抗力を作るのも体力をつくるのも生活環境で左右される原因です。

治療しても根本的な問題を解決しない場合は、同じ疾患で治療を受けることになります。

職種

工事現場で働く人の場合やアスベストを扱う職種や薬品を扱う職種の場合は、肺疾患になりやすくなります。

このことから考えると職種で今後の対策を立てる為に必要なことです。治療して終わりっていうのは看護師の仕事ではありません。

退院した後も同じような事が起きないように退院時指導することはとても大切なのです。

胸郭の動き

呼吸をするためには多くの部位を動かします。その中でも胸郭の動きは非常に重要です。

胸膜炎や肋骨骨折、気胸で胸郭の動きに支障をきたします。その場合に息を吸いたくても吸えない状態であったりします。

また、小児の場合は、胸郭の動きが非常に大切。陥没呼吸がでやすくとても注意が必要です。

皮膚・爪の状態

皮膚・爪の状態はチアノーゼやCOPD、喫煙歴の参考になる重要な観察項目です。

末梢の皮膚や爪にはチアノーゼがでやすくなります。

その為にSPO2モニターがない状態でも酸素化が不良かどうかを判断する指標になります。

ほかにも、ばち状指も間質性肺炎やCOPD、肺がんの患者さんに現れることがあります。

事前の情報が少ない救急の場面などでは、このような部位からも呼吸状態を判断する為の観察項目になります。

参考文献

- 呼吸器学会

- 亀田総合病院呼吸器内科【呼吸器道場】

- 厚生労働省

- Miller & Jonesの分類

- 月間ナーシング 2016/4月 号

- ナース専科 2015/3月 号